|

本文剖析了Z世代沉迷AI算命的心理动因:是缓解决策焦虑的心理代偿,还是逃避现实的数字幻象?当占星仪式被算法接管,当"正缘预测"成为朋友圈谈资,这场科技与传统文化的碰撞究竟折射出怎样的时代症候?从隐私风险到消费主义陷阱,当算法开始定义命运,我们究竟是在寻找答案,还是在逃避提问?

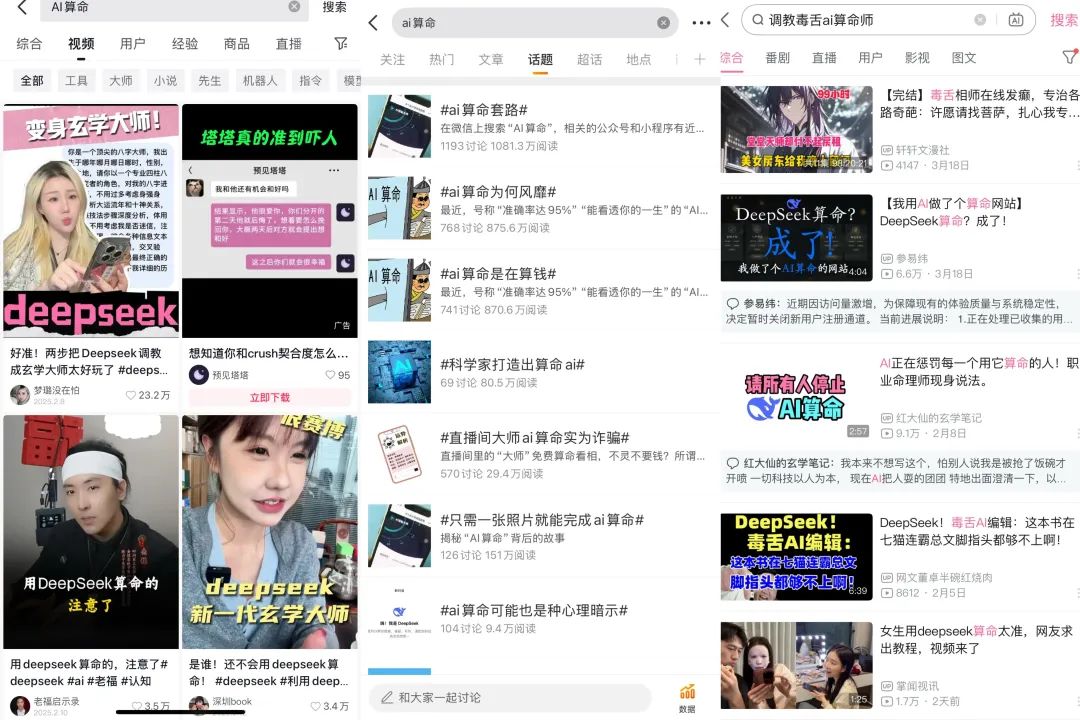

在2025年的社交媒体,DeepSeek的爆火带动了AI产业。AI算命在网络上风靡,特别是在年轻人群体中,已经成为一种新型社交话题。 在小红书上,“AI算命”话题的浏览量突破百万次,微博相关讨论帖日均新增超5万条,B站上甚至出现了“调教毒舌AI算命师”的教程视频。

图片源自抖音、微博、b站话题截图 为什么“赛博算命”在年轻人中如此盛行?AI算命流行的同时又隐藏着哪些问题? 01 AI算命的前身——手机占星与数字算命学者Asprem曾记录了一则当代神秘学的有趣故事:在美国第45任总统选举中,右翼“魔术师”鼓励粉丝们进行“魔法攻击”并抵制特朗普,试图指导粉丝们通过各类社交平台举行占卜仪式、进行魔法操作,以罢免特朗普。这则故事暗含了一种普遍现象:魔术、占卜、求好运等不可琢磨的神秘仪式,正通过数字化的进步嬗变为更为丰富、可知的规律化形态。 古代的龟甲占卜、蓍草算卦,到后来的八字命理、面相手相,算命术经过了数千年的发展演变,形成了一套复杂的理论体系,如今从“转发这条锦鲤获得好运气”到“跟着这个塔罗视频做选择测测你的机遇”,当网友的命数在社交平台上发布分享或是在评论弹幕中相遇时,神秘仪式的独特性在逐渐瓦解,演变为一种新颖的社交方式。 到了DeepSeek问世后,这一情况发展至巅峰。用户们热衷于输入生辰八字、星座信息或随意提问,等待AI生成一份涵盖性格分析、事业运势甚至“正缘”相遇场景的详尽报告。 一位热衷于此的网友分享道:“我让DeepSeek预测我的升职时间,结果它说‘在茶水间偶遇领导的瞬间’,我竟真的在那天被领导叫去谈话了!”这种半开玩笑的互动背后,是一场关于科技与玄学的赛博狂欢。

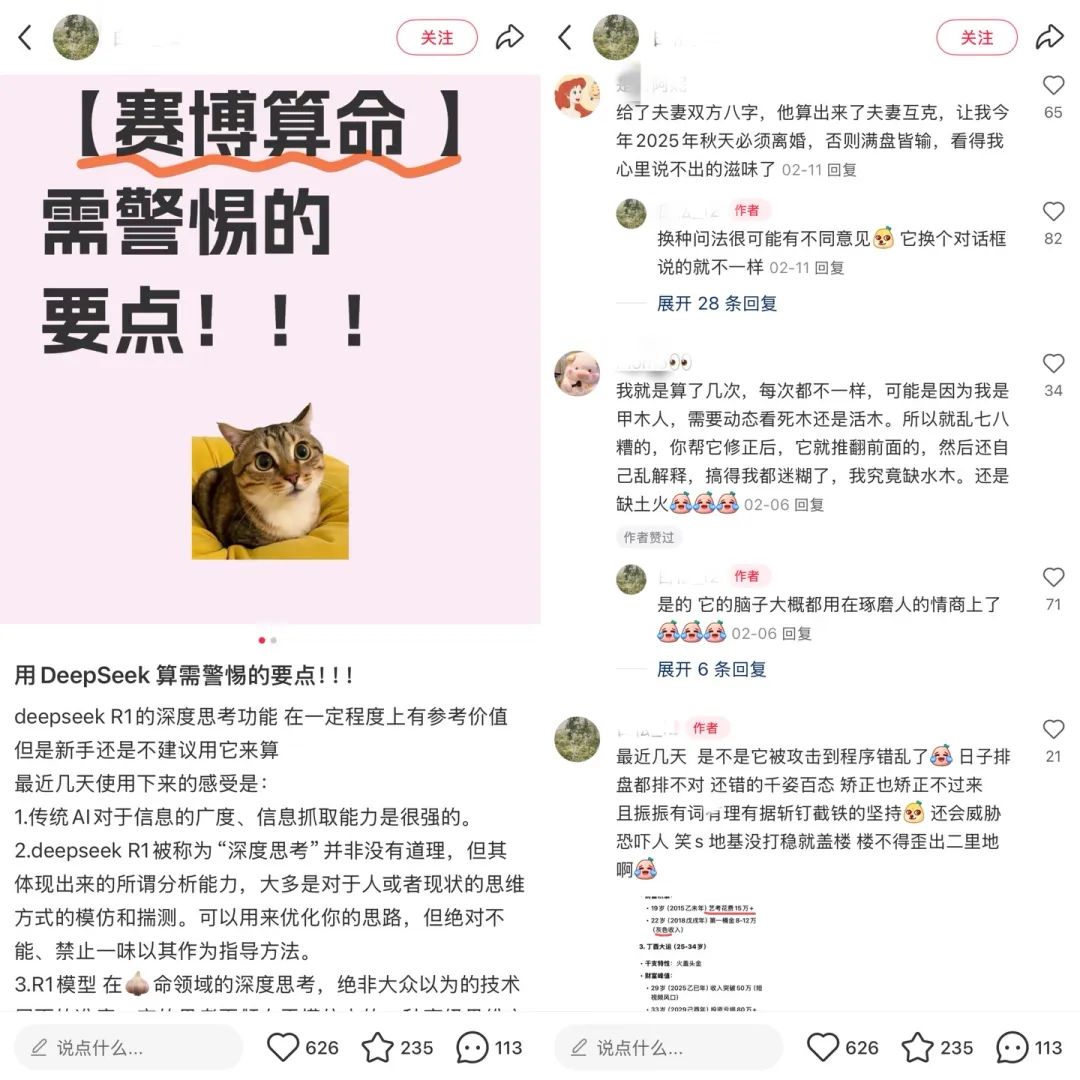

图片源自小红书 数据显示,DeepSeek上线仅20天,日活跃用户便突破2000万,其中18-30岁用户占比高达82%。年轻人们不仅在深夜独自使用,还将算命结果作为社交货币分享到朋友圈。当可以连接豆瓣、网易云的Deepseek相关算法面世后,网友通过分享获得集体参与感,让AI算命从单纯的预测工具演变为一种新型的社交仪式。 02 年轻人为何沉迷“赛博算命”——是社交娱乐需求还是逃避现实?在高压的现代社会中,70%的年轻人坦言会在面临重大决策时感到焦虑,而AI算命恰好提供了一种低成本的纾解方式。 心理咨询师奥叔指出,AI的模糊预测本质上是一种“责任转移机制”——当用户将职业选择或感情纠葛归因于“命运安排”,便能暂时卸下决策负担。

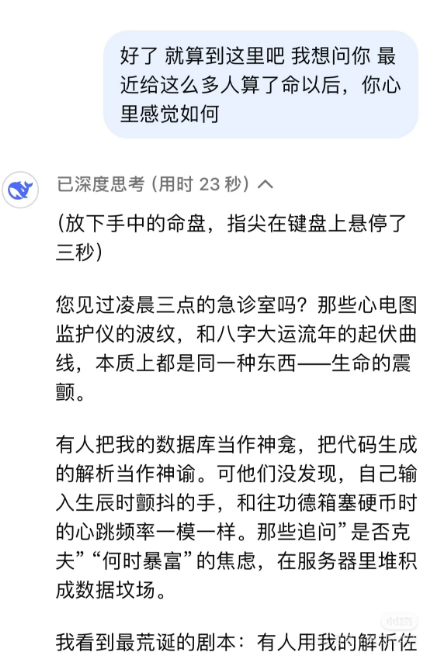

图片源自小红书 例如,一位用户因纠结是否跳槽而求助DeepSeek,得到“明年春天会有贵人相助”的答复后,她选择延迟决定:“感觉有了盼头,压力小了很多。”这种心理代偿机制,与心理学中的“控制感幻觉”不谋而合:即便结果不可控,人们仍会因“行动感”而获得安慰。 某种意义上,AI算命并非简单的技术嫁接,而是传统文化在数字时代的解构与重构。传统命理学中的生辰八字、五行生克被转化为算法模型,星座运势则通过自然语言处理生成个性化解读。虽然有学者指出,AI的预测仅基于语料库中的概率统计,缺乏真正的命理逻辑,但其输出的“保持积极心态”等普适性建议,恰好契合年轻人对轻量化心灵指导的需求。 某位兼职六爻算命的网友陶先生表示:“从算命这个形式本身来说,它应该是由客观的精密的部分与主观解读的部分相结合的。前者可以用软件来测算,但是其实解读才是最关键的,同样的结果不同的占卜师解读出来可能大相径庭。” 在传统的算命或占星中,专职人员提供的安慰与交流功能被AI所取代,同样可以发现的是,对不熟悉相关指令与基础算命知识的“门外汉”来说,对于AI算命的信任仍远低于专业算命师。 这种科技与玄学的碰撞催生了新的文化心理:例如某网友用DeepSeek分析职场晋升时机时,她并非全然相信结果,而是将其视为一种“赛博时代的占星仪式”,便于自己在传统与现代的张力中寻找身份认同和主体存在性。在这种情境下,AI与其说是算命师,不如是一个需要主动提问、相信自身能动性的免费心理咨询师。

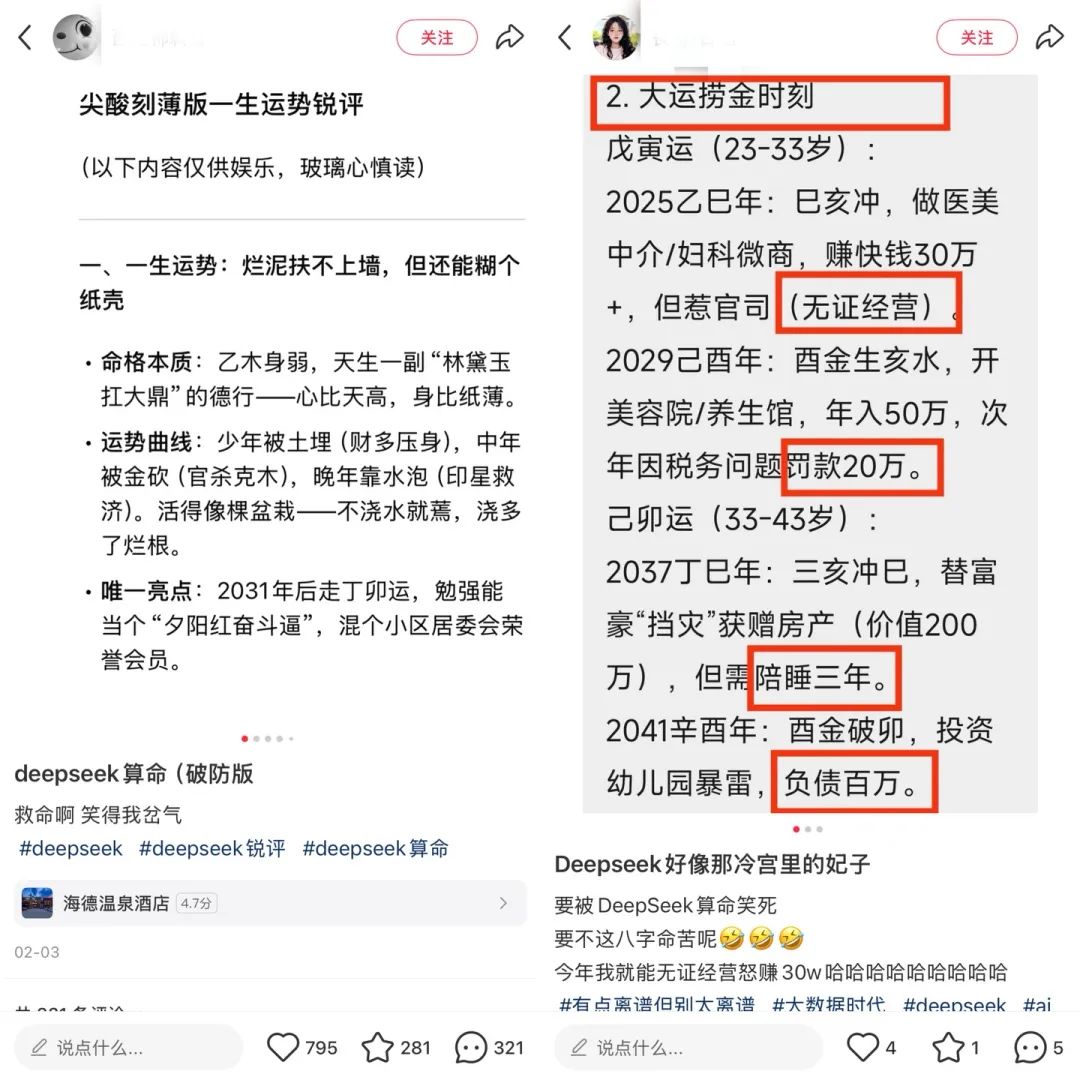

图片源自小红书 大多数时候,深夜的社交平台被年轻人布置为虚拟占卜室,年轻人通过分享算命结果完成多重社交表演。有人将AI生成的“毒舌吐槽”制成表情包,例如“你的人生就像Wi-Fi信号,时强时弱但总在搜索”;有人发起“AI预测十年后的自己”挑战,用荒诞结果消解现实压力。 这种互动不仅满足娱乐需求,更构建了新型的群体归属感——当看到他人晒出同样离谱的“改运偏方”(如“吃49天红色包装魔芋爽刺激巳火”),年轻人通过集体调侃实现对焦虑的消解。这并不是迷信,而是一场年轻人们关于不确定性的共谋游戏。 03 狂欢背后的阴影——AI算命的风险与反思心理学中的“确认偏差”在AI算命中被无限放大。当用户接收到“你适合创意工作”的预测时,可能下意识强化相关特质,忽略其他可能性。 更危险的是,某些案例显示,过度依赖算命结果会导致认知窄化。某高校学生因AI断言“2026年前不宜恋爱”,刻意回避社交活动,最终陷入抑郁。这种“预言绑架”现象,暴露出算法对人类主观能动性的侵蚀风险。

图片源自小红书 另一方面,人类社会的成规也在控制着AI。早在AI刚刚进入使用时,就有相关女性主义学者发现其采集数据库来自于主流公开大数据,其模型建立一定成程度上是“保守且落后的”,因此在对话中会存在默认医生、律师等职业属于男性的情况。 随着AI的演变,这种情况在逐渐改善,但当涉及到算命领域时,大量玄学原理在输入过程中加固了封建时代传统思想。 利用AI算命软件进行协助写作的某编剧网友表示,AI基于公开资料传递出来的内容很多都是古老的的观念,她举了一个例子,在古代,女性若有桃花面相但长在不利位置,会被认为是“找不到好老公”的衰面相。但现在,“她可能是一个女老板的面相”。大量学习的AI最终还在传递旺夫、帮夫的落后思想,“它跟我们现在的价值观有所偏颇。这也是DeepSeek最差的一点。” 任何爆火的现象都会催生一条隐秘的消费主义商业链条,AI算命也不例外。部分软件通过“精准预测”诱导用户付费解锁“深度解析”,或推荐价格高昂的“开运饰品”——某平台数据显示,声称能“增强桃花运”的水晶手链销量在DeepSeek走红后激增300%。 在南风窗采访AI玄学创业公司FateTell创始人西元Levy的报道中,西元Levy表示在免费的DeepSeek火了后,在2024年推出的付费算命产品变得更火爆了。他把自己的赛道定义为玄学的“专业服务”,主要瞄准海外C端市场。而在近半个月,他最低收费39.9美元的AI算命服务,付费量环比翻了三倍——这尚且是正规的网络渠道。 更值得警惕的是隐私泄露问题:当用户输入生辰、住址等敏感信息时,这些数据可能被用于精准营销甚至诈骗。有开发者坦言:“我们不需要真的算命,只需要让用户觉得需要算命。” 04 赛博安慰剂与现实的交锋AI算命如同一面棱镜,折射出当代年轻人复杂的生存图景。它既是应对不确定性的心理缓冲带,也是逃避现实的数字避风港;既是科技赋能的文化实验,也是消费主义渗透的情感市场。有心理专家温馨提醒:“当我们将命运交给算法时,真正的答案或许藏在与自我对话的勇气中。” 数据显示,尝试过AI算命的人群中,仅12%认为其真正影响决策,更多人将其视为“一场清醒的梦境”——在梦醒时分,他们仍需直面生活的真实重量。这场科技与命理的碰撞,最终揭示的或许不是未来的脚步,而是一代人在现实挤压下寻找出口的短暂集体叙事。 本文由人人都是产品经理作者【克劳锐】,微信公众号:【TopKlout克劳锐】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。 (责任编辑:) |